Dal 2018 il CAT-INGV promuove lo studio sulla percezione del rischio tsunami nei comuni costieri italiani allo scopo di raccogliere dati empirici sulla comprensione e la percezione dello tsunami; valutare come i cittadini percepiscono tale rischio; migliorare la diffusione dell’informazione e dei messaggi di allerta; migliorare le strategie e le attività di comunicazione scientifica e divulgazione.

La ricerca, strutturata in 4 fasi di rilevazione, si è conclusa nel 2024. Le domande del questionario sono ispirate ad uno strumento di rilevazione simile implementato per uno studio condotto in Australia. Le interviste sono state effettuate da società esperte in sondaggi di opinione e ricerche sulla popolazione. Le interviste sono avvenute in modalità telefonica (CATI).

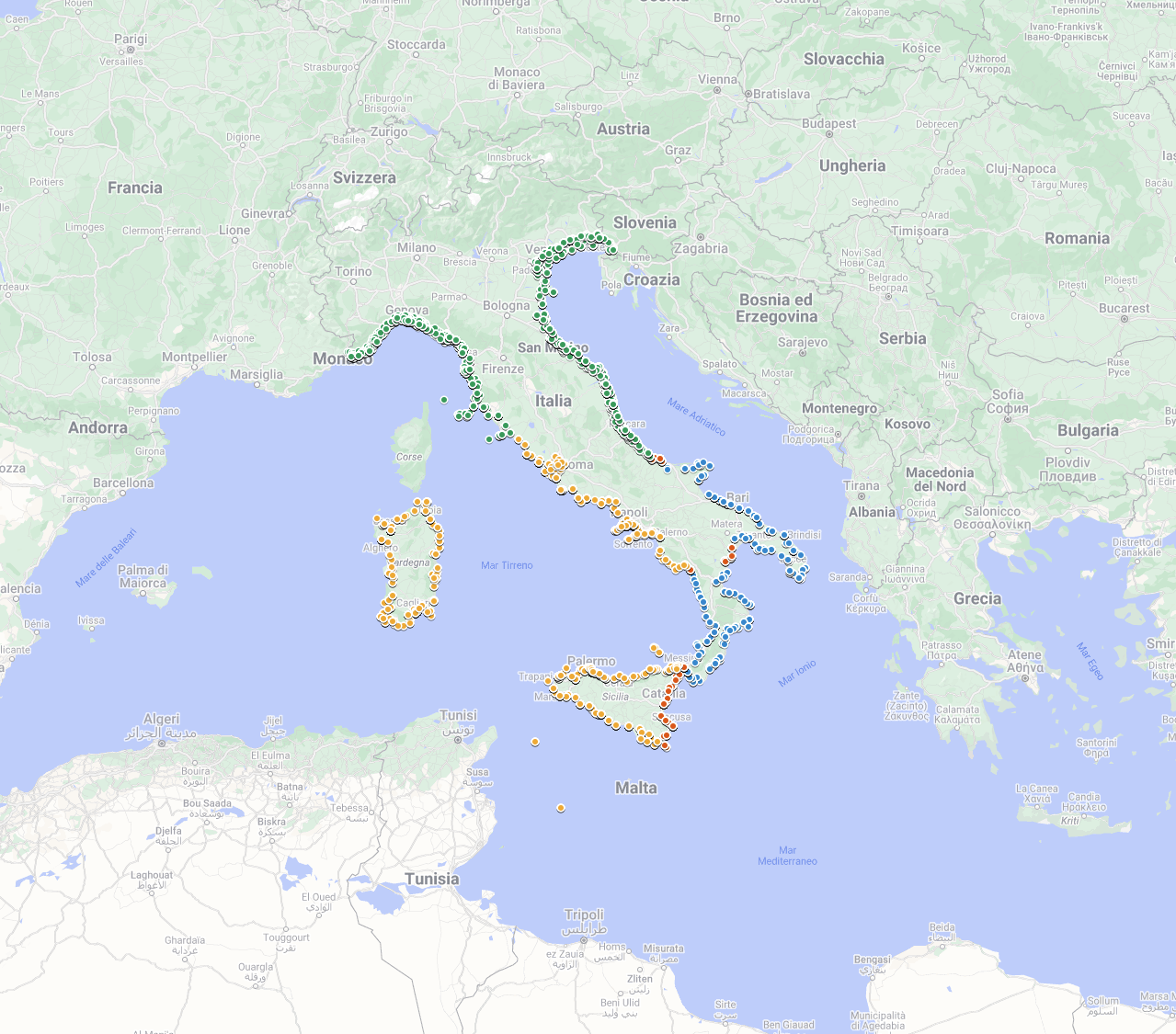

- I^ fase di rilevazione | 2018 | Calabria e Puglia | 1.021 questionari

- II^ fase di rilevazione | 2020 | Basilicata; Molise e versante orientale della Sicilia | 614 questionari

- III^ fase di rilevazione | 2021 | Sardegna; Lazio; Campania e Sicilia (tranne versante Orientale) | 4.207 questionari

- IV^ fase di rilevazione | 2024 | Abruzzo; Marche; Toscana; Liguria; Emilia Romagna; Veneto e Friuli Venezia Giulia | 5.350 questionari

Tra il 2019 e il 2024 (ancora in fase di revisione quest'ultimo) è avvenuta la pubblicazione di quattro paper scientifici su riviste di rilevanza internazionale.

Tra gli output di ricerca maggiormente significativi vi è da evidenziare:

- La parola “maremoto” risulta essere più familiare e comprensibile per le donne, per gli ultracinquantenni e tra chi non ha alcun titolo di studio o ha conseguito la licenza elementare. La parola tsunami è, invece, preferita dagli uomini e dai laureati, sebbene con percentuali solo leggermente più alte rispetto alla media.

- Le risposte degli intervistati evidenziano che le loro idee su questo fenomeno sono fortemente influenzate dalle immagini dei grandi tsunami come quelli di Sumatra e del Giappone Nord-Orientale, che hanno avuto una grande visibilità nei media. Gli intervistati però non conoscono altrettanto bene i segnali che anticipano lo tsunami (innalzamento o ritiro delle acque, forte rumore), non credono che i grandi tsunami generati da terremoti possano avvenire anche nel bacino del Mediterraneo (l’ultimo ad Amorgos, in Grecia, nel 1956), e non considerano pericolose inondazioni di 50 cm, che pure possono far annegare un uomo adulto come avvenuto il 30 ottobre 2020 durante l'evento del mar Egeo in cui perse la vita una persona diversamente abile a causa dello tsunami.

- La percezione del rischio tsunami varia per versante costiero. Un focus di analisi condotto nelle aree costiere interessate dallo tsunami di Reggio Calabria e Messina del 1908, evidenzia che a distanza di centodieci anni, la memoria storica dell’evento influenza non solo la percezione del rischio, ma la capacità di definire in modo più preciso gli effetti specifici del fenomeno (caratterizzazione del rischio).

- La ricerca ha mostrato alcuni aspetti fondamentali: le idee degli intervistati sugli tsunami non sono sbagliate ma solo incomplete, perché si tende a immaginare che tutti gli tsunami siano come quelli avvenuti in Indonesia (2004) e in Giappone (2011), eventi che tutti hanno conosciuto soprattutto attraverso le immagini della televisione. In questo modo si rischia di trascurare la possibilità che accadano eventi più piccoli (e molto più probabili) ma potenzialmente pericolosi.

La ricerca ha evidenziato la necessità di utilizzare diversi mezzi per allertare la popolazione, tenendo conto dei canali effettivamente disponibili e delle situazioni che potrebbero rendere difficile ricevere questi messaggi per alcune categorie di persone.

Lo tsunami è un evento poco frequente e poco familiare ma la conoscenza può salvarci la vita: avere un quadro generale ma chiaro della minaccia e delle azioni da fare è fondamentale, e permette di prendere le decisioni giuste per tutelare la propria incolumità e quella dei propri cari.